Европейская норка

Европейская норка — Mustela (Lutreola) lutreola Linnaeus, 1761

Отряд Хищные — Carnivora

Семейство куньи — Mustelidae

Категория, статус. 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. На территории Псковской области обитает подвид среднерусская европейская норка (Mustela lutreola novikovi).В Красную книгу РФ включён подвид кавказская европейская норка — Mustela lutreola turovi Kusnetsov, 1939. Вид включён в Красные книги Ленинградской, Тверской областей, республик Эстония, Латвия и Беларусь, в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, заносимых в Красную книгу Новгородской области, в Красный список МСОП.

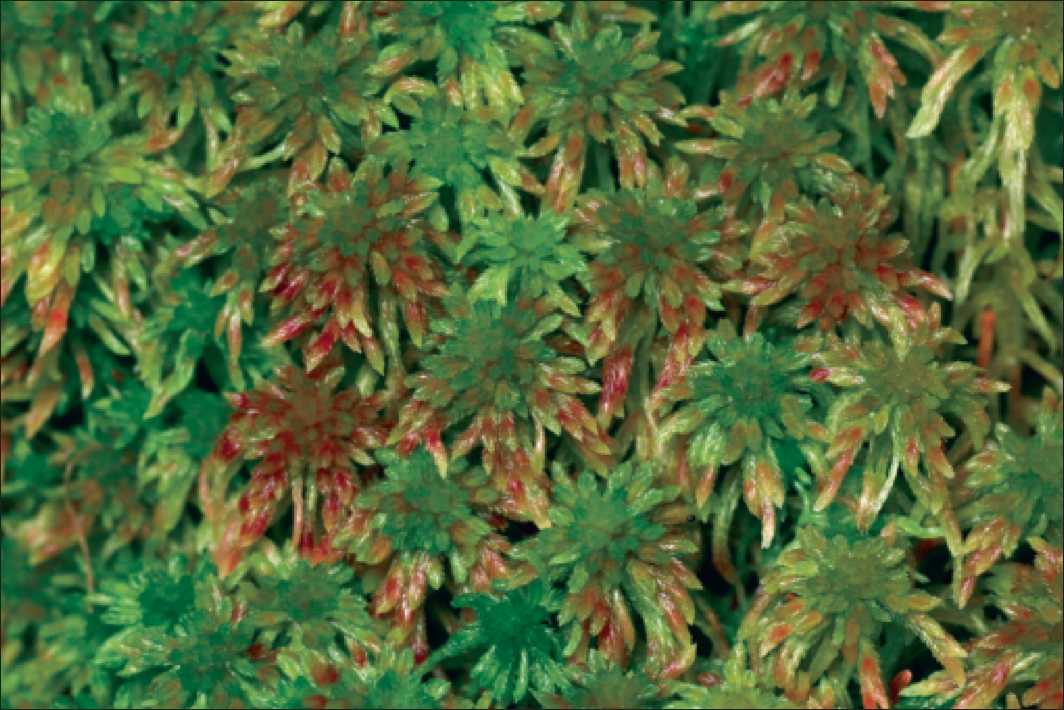

Краткое описание. Представитель куньих среднего размера. Масса самцов до 1100 г, самок до 650 г. Длина тела самцов 315-387 мм, самок 310-355 мм. Окраска более светлого тона, чем американской норки, кончик мордочки всегда белый (верхняя и нижняя губа, подбородок) с чёрной мочкой носа. На горле могут быть круглые белые пятна разной величины (1, 5).

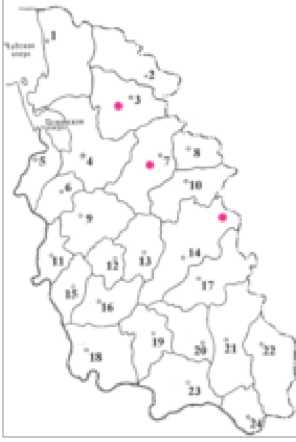

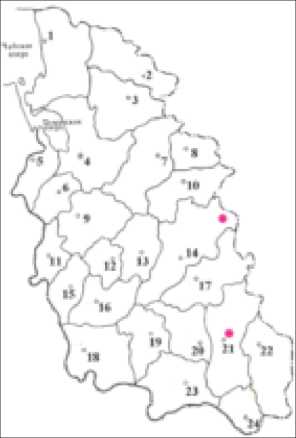

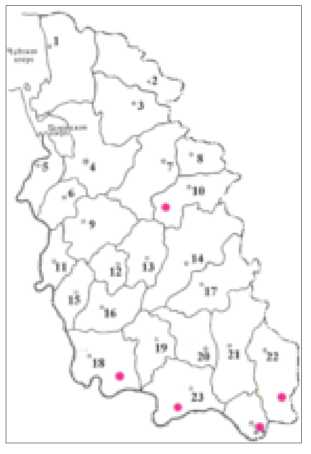

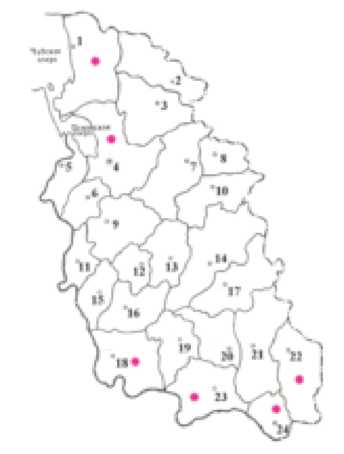

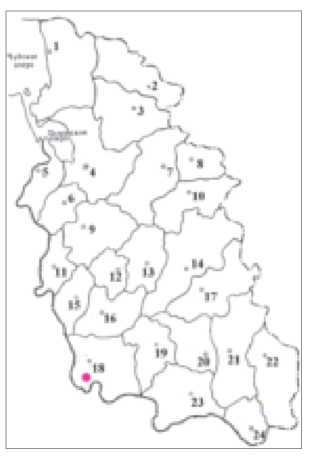

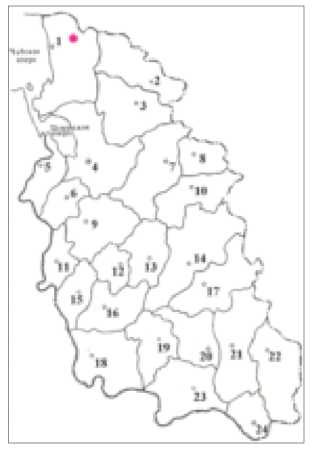

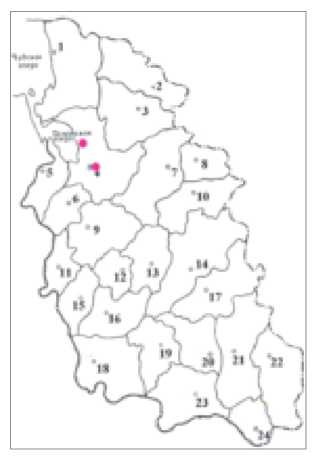

Ареал и распространение. В начале XIX века европейская норка была типичным представителем фауны Европы: от Испании на западе, до притоков Иртыша на востоке. Сокращение области обитания в Западной Европе отмечается с середины XIX века, на востоке ареала — с середины XXвека. В настоящее время вид спорадически встречается в Финляндии, Эстонии, на запад доходит до Румынии, Франции и северной Испании. В России в основном обитает в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, встречается в Тверской, Смоленской, Костромской, Кировской областях, в Удмуртии, на Урале, на Кавказе. На территории Псковской области в 50-60-х гг. ХХ в. встречалась на всех пригодных для обитания водоёмах. В настоящее время, по всей видимости, исчезла на севере и в центре области, но сохранилась на юго-востоке, в бассейнах рр. Кунья, Ловать и Локня (3, 4, 5). Отмечена в национальном парке «Себежский» (6), в государственном природном заповеднике «Полистовский» (7).

Местообитания и особенности биологии. Относится к полуводным млекопитающим, тесно связана с водоёмами в лесистой местности. Жилища устраивает недалеко от воды под корнями деревьев, в грудах валежника, дуплах упавших деревьев, в нежилых норах и хатках бобров и ондатр. Активна круглый год. Питается лягушками, мелкими грызунами и птицами, рыбой, водными насекомыми. Гон в марте — мае, в помёте обычно 4-5 щенков (1, 5).

Численность вида и лимитирующие факторы. Современная численность европейской норки в России оценивается в 30 тыс. особей и постоянно снижается. В Псковской области спад численности вида проявился с середины 70-х гг. прошлого века: с 7,59,5 тыс. особей до 1,5 тыс. особей в 1995 г. Депрессия совпала с активным расселением американской норки. В настоящее время в пределах Псковской области численность европейской норки, вероятно, не превышает 800 особей (3, 4, 5). Основные лимитирующие факторы: трансформация и загрязнение среды обитания по берегам водоёмов, конкурентные отношения с американской норкой, истребление охотниками (3, 4, 5).

Меры охраны. Охраняется в государственном природном заповеднике «Полистовский» и в национальном парке «Себежский». Необходим запрет охоты на околоводных млекопитающих в местах обитания европейской норки. Мониторинг состояния локальных популяций вида и организация особо охраняемых природных территорий в местах обитания вида.

Источники информации:

1. Качановский, 2001; 2. Кораблев и др., 2013; 3. Рожнов, 1992; 4. Скуматов; 2002; 5. Туманов, 2009; 6. Фетисов и др., 2005; 7. Яблоков и др., 2006.

Составители: А. В. Истомин, Н. П. Кораблёв.