Озерная лягушка

Озерная лягушка — Rana ridibunda Pall., 1771

Отряд Бесхвостые - Anura

Семейство Лягушки - Bombinatoridae

Категория, статус. 3 — очень редкий вид. На территории России не охраняется. Охраны заслуживают только периферийные популяции на севере ареала (территория Псковской области как раз находится на сев. границе обитания этого вида). Международного охранного статуса не имеет.

Краткое описание. Самая крупная лягушка в фауне РФ. Длина тела в среднем 6-17 см. Сверху окрашена в буровато-зелёный цвет различных оттенков с большим или меньшим количеством тёмных пятен. Височное тёмное пятно отсутствует. Вдоль спины часто проходит светлая продольная полоса. Снизу грязноватого или желтоватого цвета с тёмными пятнами и точками (редко без них). Самцы — с дымчато-серыми резонаторами в углах рта. Внутренний пяточный бугор низкий, округлый, короче 1-го пальца задней ноги в 1,36-4,72 раза (1). Известно три подвида. В нашей области представлена номинативная форма. R. r. ridibunda.

Ареал и распространение. Распространена в Средней и Южной Европе, в Крыму, на Кавказе. Северной Африке, Передней и Средней Азии. В европейской части России встречается до 600 с. ш., на востоке — до оз. Балхаш. Обитает в разнообразных водоёмах, даже в больших быстро текуших реках. Предпочитает постоянные, достаточно глубокие (более 20 см) водоёмы.

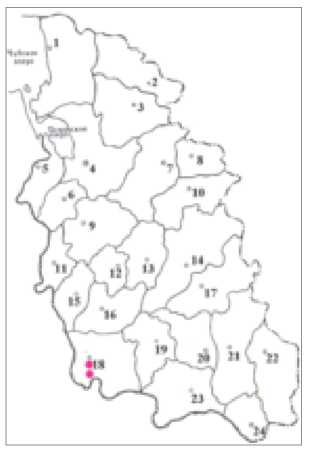

В Псковской области отдельные экземпляры этого вида были встречены в озёрах и реках в окрестностях посёлка Опухлики (Невельский район), в Палкинском районе.

Места обитания и особенности биологии. Всю жизнь проводит в воде или около неё. Активна круглые сутки. Список поедаемых кормов велик и зависит от местности и времени года. Иногда перемещается для кормежки на берег. Теплолюбивый вид. Нижние температурные пределы активности: воздуха до +14 °С и воды до +8 °С. При более низких температурах активность лягушек прекращается. На зимовку уходит на дно водоёмов в сентябре-октябре. Весной откладка икры начинается при температуре воды +15.6...+18.6 °С (2, 3). Период размножения занимает не менее 30-35 дней. Большинство особей выбирает для размножения довольно глубокие водоёмы, заросшие растениями. Икру откладывают в виде двух больших комков или порциями по 8-10 штук. Развитие икры занимает 7-10 дней. Головастики заканчивают метаморфоз через 80-90 дней и имеют длину 14-26 мм. Половозрелости достигают на третьем году жизни.

Численность вида и лимитирующие факторы. Встречается единично. Численность в Псковской области не установлена. Лимитирующими факторами могут являться температурный режим весеннелетнего сезона и загрязнение водоемов.

Принятые и необходимые меры охраны. В настоящее время меры охраны не приняты. Необходимо выявление местообитаний и их охрана.

Источники информации:

1. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР, 1977; 2. интернет-ресурсы: http://www. sevin.ru/vertebrates/index.html?Amphibias/31.html; http:// animalregister.net//-lyagushka.html.

Составитель: О. А. Шемякина.