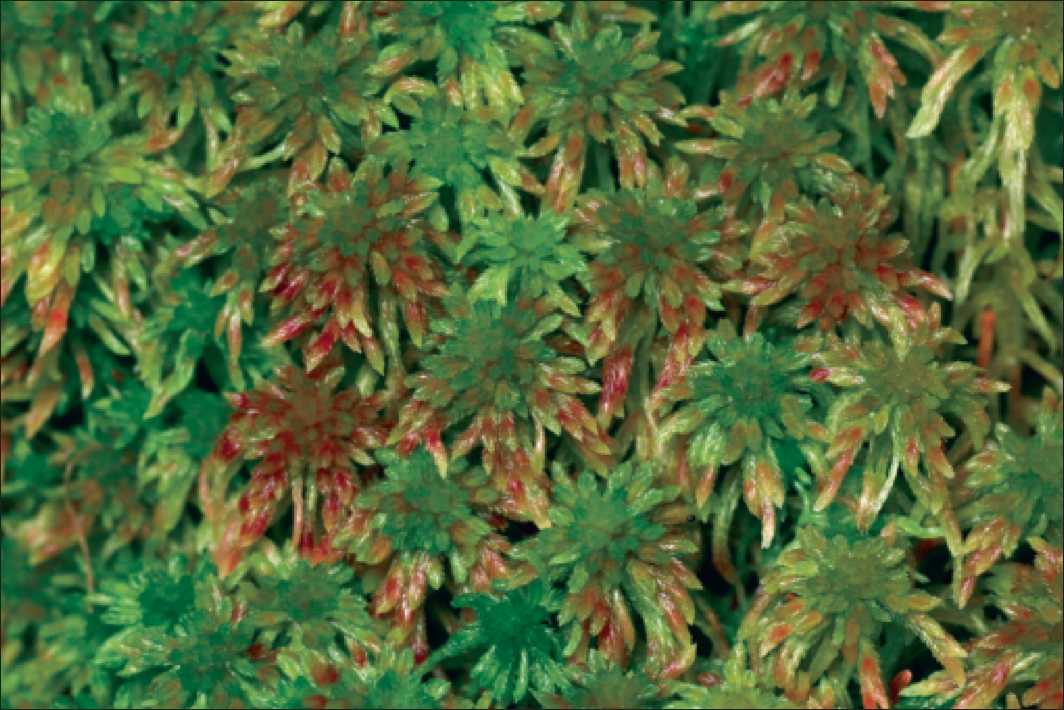

Звездовик гребенчатый

Звездовик гребенчатый — Geastrum pectinatum Pers.

Отдел Базидиомицеты — Basidiomycota

Семейство Звездовиковые — Geastraceae Corda

Категория, статус. 3 — редкий вид. Внесён в Красные книги Тверской области, Республики Латвия.

Краткое описание. Плодовые тела в развёрнутом виде до 7 см в диаметре, мясистые. Экзоперидий (наружный покров) разрывается на 6-9 острых или тупых лопастей. Эндоперидий (внутренний покров) шаровидный, сверху приплюснутый, 1-2 см в диаметре, с ясно выраженной довольно тонкой ножкой 5-9 мм длиной. Споры шаровидные, коричневые, тупобородавчатые (1).

Ареал и распространение. В РФ распространён в европейской части, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (1).

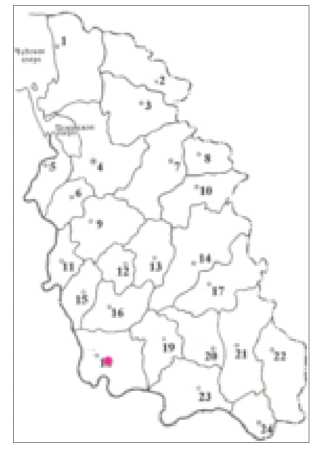

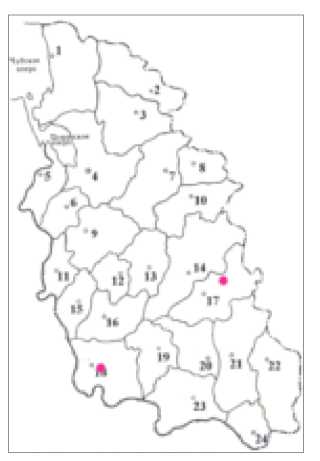

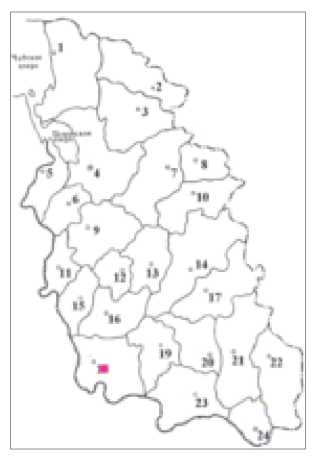

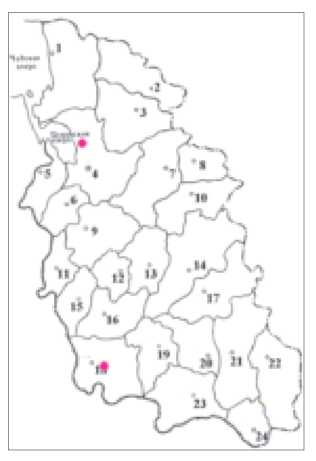

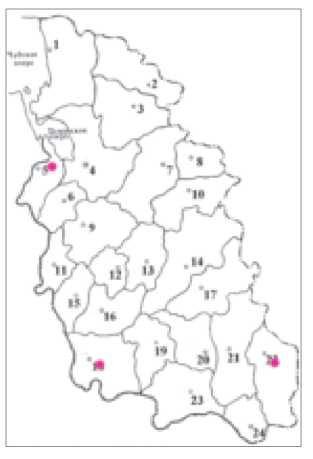

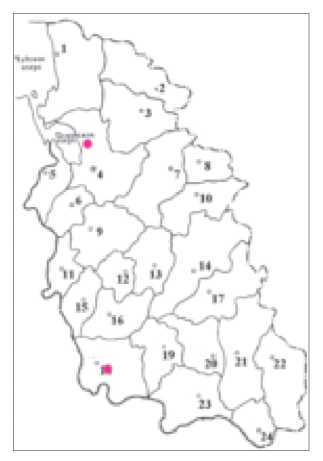

В Псковской области обнаружен в Себежском районе (2).

Места обитания и особенности биологии. Произрастает на различных почвах, в лиственных лесах, на лугах, выгонах. Гумусовый сапротроф.

Численность вида и лимитирующие факторы. Выявлены единичные экземпляры. Хозяйственная трансформация земель, низовые пожары, чрезмерное рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в составе природных комплексов национального парка «Себежский». Следует проводить периодический контроль за состоянием популяции и соблюдением режима охраны, осуществлять поиск новых популяций.

Источники информации:

1. Гарибова, Сидорова, 1997; 2. Попов, 2001.

Составитель: Д. Н. Судницына.